Trois vétérans de la guerre du Mexique (1862-1865)

"Ils étaient cent cinquante ; il n'en reste que trois"

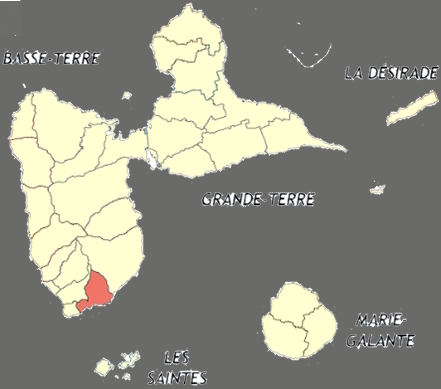

Cette phrase est tirée d'un article paru dans le Nouvelliste de la Guadeloupe le 15 septembre 1911 sous le titre « Un vétéran de la campagne du Mexique ».

Dans l'article, nous apprenons que 3 guadeloupéens engagés dans la Compagnie Indigène des ouvriers du Génie en 1860 et ayant participé à l'Expédition au Mexique (1862/1865) sont encore en vie en 1911. Il s'agit de PAUL Hippolite, le narrateur, EPITER Théodore, mon trisaïeul et TURLET Adraste.

J'ai pu identifier les évènements, les lieux et les personnages que le « Père Hippolyte » cite dans son récit. Les brèves illustrations qui suivent vont vous les présenter, toujours en restant dans le contexte de la guerre au Mexique.

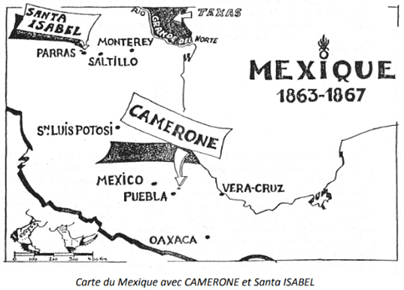

Campagne du Mexique 1861-1867

Marche sur Puebla. Le général Forey au bivouac de San Agostino del Palmar. (D'après un croquis de M. Brunnet, lieutenant d'artillerie.). / Date 2 mai 1863 / Source : Le Monde Illustré : journal hebdomadaire, nº 316, 02/05/1863.

Cette expédition au Mexique fut décidée par Napoléon III au Mexique qui désirait y assurer une présence française afin de contrecarrer les intentions des Etats-Unis. Pour ce faire, il décide d'y instaurer un Empire.

Une convention est signée à Londres en 1861 entre les gouvernements Français, Espagnol et Britannique.

Entre déc. 1861 et janvier 1862, les trois pays tentent de faire régner l'ordre au Mexique mais en avril 1862 les Britanniques et les Espagnols quittent le pays.

L'armée française, avec à sa tête le général Lorencez, continue à occuper le terrain avec près de 6500 hommes. Ce n'est qu'après une première défaite à Puebla et la victoire à Orizaba, menée par 150 hommes seulement, que la France décide d'envoyer du renfort. Le général Forey débarque en sept. 1862 avec 26 000 hommes.

Aussitôt, ils entreprennent la reconquête de Puebla en mai 1863 et entrent dans Mexico en juin 1863.

Napoléon III offre à Ferdinand Maximilien de Habsbourg, frère de l'empereur d'Autriche François-Joseph 1er, une couronne impériale et le 10/04/1864 Maximilien devient Empereur du Mexique.

Pendant tout ce temps les Etats-Unis soutiennent la guérilla mexicaine menée par Benito Juarez. En avril 1865 les troupes du gouvernement américain étant massées le long de la frontière mexicaine, Napoléon III décide le retrait de ses troupes. En février 1867 le dernier navire français quitte le Mexique.

Charlotte, femme de Maximilien, se rend en France afin de plaider la cause de mari qui espérait pouvoir maintenir son empire. Refusant de céder sa place, Maximilien est capturé par Benito Juarez qui le fait exécuter le 19/06/1867.

Compagnie indigène d'ouvriers du Génie de la Guadeloupe (24/05/1859 au 30/01/1866)

Formation d'une compagnie indigène d'ouvriers du génie en Guadeloupe par arrêté du Gouverneur à Basse-Terre le 02/05/1859 (Paru au Bulletin officiel de la Guadeloupe –Mai 1859 n° 5 – n° 242- pages 158/163)

Extrait de l'article 2 :

- La compagnie d'ouvriers du génie se recrutera par voie d'engagement volontaire.

- Les engagements seront reçus par le commissaire aux revues.

- La durée des engagements est fixée à sept ans.

- Indépendamment des conditions prescrites par a loi du 21 mars 1832 (1), les engagés devront appartenir à l'une des professions ci-après : forgeron, serrurier, ferblantier, taillandier, charpentier, menuisier, ébéniste, charron, tourneur en bois et en métaux, tailleur de pierres, maçon, couvreur, carrier, terrassier, chaufournier, briquetier.

Dans le bulletin de « Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 175 : Novembre 2004 » page 4352/4353 (Notes de lecture) :

Troupes coloniales : les contingents créoles - Revue de Paris, 1er septembre 1915, pp. 22-41

Les compagnies de la Martinique et de la Guadeloupe combattirent au Mexique. "Ils furent au Mexique de redoutables soldats. À peine débarqués à la Vera-Cruz, le 27 avril 1862, ils relevèrent l'infanterie de marine du service, pénible entre tous, où (p. 29) elle avait vu fondre ses effectifs, victimes de la fièvre jaune : la garde et l'entretien de la voie ferrée et des postes dans les Terres chaudes. L'affaire de Téjéria a fait d'autant plus d'honneur à M. MARÉCHAL, capitaine d'artillerie de marine, que son détachement est entièrement composé de noirs de la Martinique et de la Guadeloupe qu'il a recrutés, disciplinés, formés lui-même (Lettre du capitaine de vaisseau DURAND SAINT-AMAND, commandant supérieur à la Vera-Cruz, au commandant en chef des forces navales françaises de l'expédition au Mexique, 30 septembre 1862). C'était dans la nuit du 23 au 24 septembre (p. 30). Les Guadeloupéens furent renvoyés en 1865 dans leur île. En fait, Bazaine les versa dans la compagnie de la Martinique hormis les cadres et les libérables (p. 32).

PAUL Hippolyte

Fils de PAUL Pauline (°1808 +1870), Il voit le jour au Lamentin le 06/03/1841.

Engagé volontaire pour 5 ans en 1861, il part en Aout 1862 avec la 1ère Compagnie indigène d'ouvriers du Génie de la Guadeloupe composée de 150 hommes pour le Mexique. Théodore EPITER était déjà sur place depuis le 27/04/1862.

Au cours de son séjour au Mexique, il est nommé Caporal puis Sergent, reçoit la Médaille du mérite militaire crée par Maximilien et le 12/09/1866, la Médaille militaire

Libéré de ses obligations militaires on le retrouve Préposé des Douanes (1869) au Lamentin, Sous-brigadier des Douanes (1872), Brigadier (1881) et au mariage d'une de ses filles en 1897, brigadier-chef en retraite.

Dans une interview parue dans le Nouvelliste de la Guadeloupe le 15/09/1911, alors âgé de 70 ans, il était agent du service sanitaire et gardien du Lazaret à l'Ilet à Cochons, ile située au large de Pointe-à-Pitre.

« Le Nouvelliste » de la Guadeloupe le 04/11/1913 lui réserve à nouveau un encart. A l'occasion des Fêtes militaires le 01/11/1913, sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre et en présence des personnalités de l'époque, le discours du père Hippolyte produisit « la plus vive émotion sur l'assistance » :

« Certainement vous n'oublierez pas que vous appartenez à cette race valeureuse de créoles qui ont su conserver à la France notre belle colonie, malgré les assauts répétés des troupes aguerries de l'Angleterre. Oui, vous marcherez sur les traces de ces glorieux aînés qui, conduits par Victor Hugues, soldats improvisés, mal équipés, battirent dans de multiples combats, parmi lesquels celui livré sur la Place de la Victoire, les ennemis de la France et les chassèrent définitivement de l'ile.

Vous marcherez aussi sur les traces glorieuses de nos créoles du Mexique où la Compagnie Indigène d'ouvriers du Génie de la Guadeloupe, commandée par le capitaine d'artillerie Maréchal tué bravement à la tête de des hommes dans le défilé de Ladja, formé aux trois quarts de nègres et mulâtres engagés volontaire au bruit du canon, pour la défense de la France au Mexique »

En pressant dans ses bras un des futurs soldats :

« Que l'accolade que je vous donne avant le départ soit pour vous et vos camarades un gage de bonheur dans l'armée »

Entre temps, il avait épousé le 12/09/1872 à Pointe-à-Pitre, CHENIER Marie Délia avec qui il aura au moins 2 enfants :

- PAUL Jeanne Pauline Laurence. Née le 23/05/1869 à Pointe-à-Pitre, Rue de Sainte-Anne.

- PAUL Emmanuel Gaston Paulin Né en 1873 à Pointe-à-Pitre. Décédé le 04/02/1907 à Pointe-à-Pitre, Rue Dugommier - N° 19.

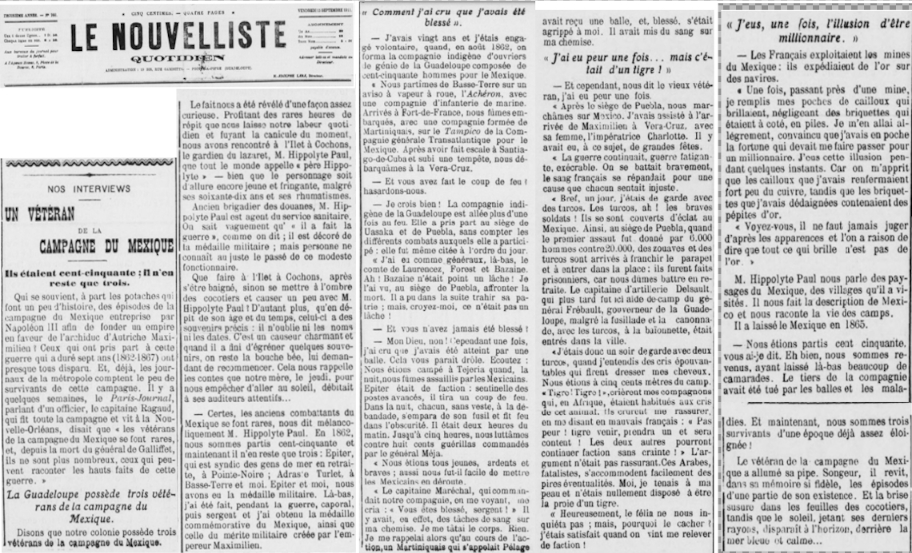

Le Tampico

Image tirée du site « De Baecque » sous le titre « Maquette du Paquebot « Tampico » qui transportait le corps expéditionnaire français au Mexique ».

Lancé le 13 juillet 1854 au Chantier anglais John Laird & C° (Liverpool) sous le nom IMPERATOR, ce paquebot en fer devient le TAMPICO en 1862 puis le GUADELOUPE de 1870 à 1889 (port d'attache : Saint-Nazaire). C'est sous le nom de SORRENTO (1889) qu'il fait son trou dans l'eau un an plus tard.

Il est coulé en Mer du Nord en Aout 1890.

Le 02/08/1862 le Tampico fait escale à Fort de France, venant de St Nazaire, pour le Mexique.

Il est de retour au Mexique le 22/02/1867 pour l’évacuation des troupes françaises. Le 24/02/1867 il appareille pour St Nazaire avec 105 passagers.

EPITER Théodore

Qui était Théodore Epiter ? un illustre inconnu pour l'histoire mais mon trisaïeul !

Né le 10/07/1841 à Saint-Claude sur les terres de Charles Dain, il est le fils de la mulâtresse Joséphine. Son patronyme lui est attribué le 17/10/1848 et il est par la même occasion reconnu par ses père et mère, Nelson EPITER et Joséphine JOSA.

Le 22/06/1860 il est engagé volontaire pour 5 ans dans la Compagnie Indigène des Ouvriers du Génie de la Guadeloupe en tant qu'apprenti, puis Soldat de 2è classe le 23/08/1861

Le 09/04/1862, il embarque sur le navire l'Achéron pour la Martinique et le lendemain la frégate l'Ardente le conduira au Mexique. Son voyage durera 16 jours.

Il restera au Mexique du 27/04/1862 au 15/07/1865, bien que libéré de ses obligations le 21/06 de la même année.

Pendant cette période, au cours de la bataille pour la défense du camp de Téjéria le 24/09/1862 il sera blessé par une balle à la jambe droite et à la prise d'Oixacas par éclat d'obus au bras gauche. En 1863 il sera fait soldat de 1ère classe et passera maitre ouvrier en décembre 1864.

Après sa libération le 21/06/1865, date de départ de la compagnie indigène, il restera maintenu au service des ambulances pour le transport, les soins et ensevelissement des soldats morts du choléra. D'où la date de son retour le 15/07/1865.

La médaille commémorative attribuée à tous les participants à cette guerre lui sera conférée le 15/08/1865 mais en 1866 il devra faire des démarches et obtiendra de la part de l'Empereur que le traitement associé à cette distinction lui soit attribué.

Travaillant comme préposé des Douanes en 1866, il gravira les échelons entre 1876 et 1906 pour devenir « Syndic des gens de mer ». Il aura été en poste à Basse-Terre, Le Moule, Capesterre et Pointe-Noire.

Après le décès de son épouse Alexandrine GEORGES en 1904 -5 enfants sont nés de cette union-, il épousera le 10/06/1905 à Pointe-Noire, Marie Gabrielle Camille BELLEVUE

Le 01/01/1907 sera le point de départ de sa pension de retraite.

Entre 1909 et 1913, il a postulé pour la Croix de chevalier[3] : le 15/09/1911 un article paru dans le Nouvelliste de la Guadeloupe nous apprend qu'il était un des trois vétérans de la guerre du Mexique encore en vie. Peut-être est-il décédé avant que son dossier à la Chancellerie n'aboutisse ? À suivre…

Dans « Histoire de la guerre du Mexique. 1-2 / Émile de La Bédollière ; illustrée par Janet-Lange et Gustave Doré- édition : 1863-1868 (Éditeur : G. Barba (Paris) » – page 40, nous lisons :

« Le même jour [24 septembre 1862] avait eu lieu un engagement sérieux entre le détachement d'ouvriers indigènes du génie, fort de 120 hommes, venus de la Martinique et de la Guadeloupe, et un nombreux parti de guérillas et un corps de troupes régulières composé de 500 hommes. Cette attaque avait pour but de chasser nos troupes de Téjeria, poste entre la Vera-Cruz et Orizaba, où les convois se relayent et se rapatrient. Les pertes de l'ennemi furent de 30 hommes et 3 officiers. De notre côté, nous n'eûmes qu'un très-petit nombre de morts et de blessés.

Parmi ces derniers, le nommé Théobald, ouvrier blessé d'une balle à la cuisse, mérita pour sa belle conduite la médaille militaire. En général, tous les noirs et mulâtres composant le détachement de travailleurs indigènes, reçurent bravement le baptême du feu et repoussèrent l'ennemi avec honneur.

Ce détachement était commandé par M. Maréchal, capitaine d'artillerie de la marine, et MM. Scherer et Duval de Sainte Claire, lieutenants tous deux, sortant du génie de la guerre ».

Le « Théobald » dont il est question dans cet extrait pourrait-il être Théodore EPITER ?

Dans une base de données des médaillés militaires de 1852 à 1870 nous apprenons que Théodore EPITER a été blessé deux fois au Mexique : le 24 septembre 1862 à la défense du camp de la Téjéria par une balle à la jambe droite et à la prise d'Oixacas par éclat d'obus au bras gauche.

Alors qu'il ne restait plus que 3 vétérans du Mexique en Guadeloupe, un de ses compagnons, Paul Hippolite, lors d'un récit paru dans le Nouvelliste du 15/09/1911, évoque cet évènement en ces termes :

« Nous étions campé à Téjéria quand, la nuit, nous fûmes assaillis par les Mexicains. Epiter était de faction : sentinelle des postes avancés, il tira un coup de feu. Dans la nuit, chacun, sans veste, à la débandade, s'empara de son fusil et fit feu dans l'obscurité Il était deux heures du matin. Jusqu'à cinq heures, nous luttâmes contre huit cents guérillas commandés par le général Méja. Nous étions tous jeunes, ardents et braves ; aussi nous fût-il facile de mettre les Mexicains en déroute ».

Le 19 mars 1866, le gouverneur de la Guadeloupe transmet au Ministre de la Marine et des Colonies à Paris, une « demande tendant à faire obtenir au Sr Epiter le traitement de la médaille militaire ».

Dans sa lettre, Théodore explique que, par l'arrêté du 15/08/1865 (confirmé par décret impérial le 15/10 suivant) cette médaille lui a été conférée par le Maréchal Bazaine. Ayant été libéré le 22/06/1865 et ayant quitté le Mexique le 15 juillet suivant, il n'a pu obtenir la pension attachée à cette médaille.

Nous retrouvons dans la base de données des médaillés citée plus haut, une précision qui explique le délai entre sa libération (22/06) et son retour (15/07) : « Reste au Mexique après sa libération maintenu au service des ambulances pour le transport, les soins et ensevelissement des soldats morts du choléra ».

L'état signalétique de service joint à la demande de Théodore précise « qu'il a assisté à la défense du camp de Téjéria (Mexique) attaquée de vive force par l'ennemi le 24/09/1862 »

Le Ministre de la Marine, dans un rapport du 18/04/1866 adressé à l'Empereur précise « Mais libéré du service le 22/06/1865, cet ancien militaire ne se trouvant plus, à la date du 15/08 de la même année, dans les conditions exigées par le décret du 16 mars 1852, pour l'obtention du traitement attribué à la médaille militaire. Afin du lui assurer ce traitement […] j'ai l'honneur de prier l'Empereur de bien vouloir décider que le Sr Epiter prenne rang […] à compter du 21/06/1865 veille de sa libération du service »

En effet, cette médaille lui ayant été promise certainement le jour de la bataille de 1862, il était à ce moment-là dans les conditions du décret de 1852 (1ere guerre du Mexique) pour recevoir le traitement prévu. Ce fait semble être corroboré par le récit de la Bédoulière. N'étant pas de retour avant le décret du 29/8/1863 instaurant une médaille pour la guerre présente, il est ainsi passé dans le contingent des plus de 38 000 hommes qui ont été décorés à leur retour en 1865.

Cette demande a été acceptée par l'Empereur et l'information transmise le 20/04/1866 au Gouverneur de la Guadeloupe.

Médaille commémorative du Mexique

La médaille commémorative de la campagne du Mexique 1862 a été instaurée par un décret du 29 août 1863. Cette décoration fut accordée à tous ceux qui participèrent à l'opération entreprise par Napoléon III au Mexique.

Elle fut attribuée avec un diplôme aux 38 000 hommes du Corps expéditionnaire ainsi qu'à la Marine.

La médaille du Mexique porte sur le revers les noms des batailles de Cumbres, Cerro, Borrego, San-Lorenzo, Puebla, Mexico, entourés de l'inscription : « Expédition du Mexique 1862-1863 »

Il existe une autre médaille appelée « médaille du mérite mexicain créée par Maximilien et ayant fait l'objet d'un décret impérial en date du 16/06/1865, promulgué le 31/07 et paru au Bulletin Officiel 1320 n° 13546.

Des dispositions sont prévues pour ceux qui ont mérité cette médaille :

«avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er – les dispositions du décret du 26/04/1856 sont applicables aux militaires français qui recevront la médaille du Mérite militaire accordée par Sa majesté l'Empereur Maximilien à l'occasion de la campagne du Mexique»

TURLET Auguste Adraste

Fils de TURLET Louis Nicolas (°1810 +1874), et de BARADAT Lais Pauline (°1814 +1869), il naît le 17/02/1834 à Basse-Terre /Rue du Champ d'Arbaud.

Le 29/01/1891 à Saint-Claude il épouse

CAZOL Clémire Bertille et le couple légitime 5 enfants.

On notera aussi que son mariage est célébré à domicile car le « futur

est dans l'impossibilité de se rendre à la mairie »

1. TURLET Lais Eugénie / Née le 19/11/1875 à Saint-Claude.

2. TURLET Marie Emma Annoncine / Née le 10/04/1877 à Saint-Claude.

3. TURLET Toussine Lida / Née le 03/11/1879 à Saint-Claude.

4. TURLET Magloire Raphael Léo / Né le 24/10/1882 à Saint-Claude.

5. TURLET Joseph Rémy Albert / Né le 12/08/1887 à Basse-Terre. / Décédé le 11/04/1903 à Basse-Terre, Rue de la Ravine à Billot.

En 1903 il demeurait Rue de la Ravine à Billot à Basse-Terre et était encore en vie lorsqu'il est cité par son compagnon et vétéran de la Guerre du Mexique, Hippolyte PAUL.

L'Achéron est un bâtiment de guerre à vapeur Aviso à roues, aussi appelé « corvettes à roues ».

Lancé le 18/12/1835 à Rochefort et en service le 05/10/1836, il est rayé des listes le 15/11/1869. (Annales Maritimes)

Les équipages de la frégate la Bellone, de l'Achéron et de l'Amphion se joignent aux habitants de Fort-de-France pour combattre l'incendie du samedi 4 février 1865. («Le Monde Illustré » n° 413 du 11/03/1865.)

Dans "Fragments d'histoire" de Théodore BAUDE – page 89/90, il est signalé comme étant le 1er navire à entrer dans le bassin de Radoub de Fort de France au cours d'une inauguration le 06/05/1868.

Autres personnages

GALLIFET

Le marquis Gaston Alexandre Auguste de Galliffet, né à Paris le 23 janvier 1831 et mort à Paris le 9 juillet 1909, est un militaire français du XIXe siècle issu de la famille de Galliffet, dernier prince de Martigues.

Il a fait partie de la garde personnelle de Napoléon III, et fait chevalier de la Légion d'honneur.

Chef d'escadron le 24 juillet 1863 au 1er Régiment de hussards, il sert à nouveau en Algérie à Tlemcen et est promu officier de la Légion d'honneur. Il participe à l'expédition du Mexique et est cité à l'ordre du corps expéditionnaire le 2 avril 1863 comme ayant rendu, alors qu'il remplissait les fonctions d'aide-major des tranchées, des services signalés lors de la prise du couvent de Guadalupe dans la nuit du 31 mars au 1er avril.

Le 19 avril 1863 il est très grièvement blessé au ventre lors du siège de Puebla, obligé de « porter ses tripes dans son képi » comme il le racontera plus tard.

C'est lui qui ramène en France les drapeaux pris à l'ennemi. Rétabli, il retourne au Mexique et remplace à la tête de la contre-guérilla française le colonel Charles-Louis Du Pin. Il est promu au grade de lieutenant-colonel le 17 juin 1865 et cité une nouvelle fois à l'ordre du corps expéditionnaire le 24 février 1867, pour avoir donné une impulsion ferme et intelligente à toutes les opérations de la contre-guérilla et avoir conduit l'affaire de Medellin, le 7 janvier 1867 avec un coup d'œil et une vigueur remarquable.

MEJIA (Meja)

José Tomás de la Luz Mejía Camacho est né à Pinal de Amoles, Querétaro, le 17 septembre 1820. Ex - soldat mexicain.

Au cours de l'intervention française de 1862 il a combattu comme général de cavalerie au côté de l'empereur Maximilien. En 1862, s'il rejoint les Français, c'est parce qu'il pense que l'invasion va durer peu de temps et que Maximilien sera une figure libératrice.

Accumulant les victoires en 1863, l'année suivante, il obtient le grade de Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Mexicain par l'empereur ; mais les troupes mexicaines avancent inexorablement sur le terrain.

Le 15/05/1867, il est fait prisonnier et le 19 juin 1867, Tomás Mejia est abattu avec l'Empereur Maximilien et le Général Miramón.

MARECHAL

Maréchal Jean Henry, fils de Benjamin Maréchal et de Marie Nicole Poitou, né à Poissy le 05/06/1822 et décédé sur le champ de bataille le 02/03/1865 au combat de Callejon de la Laja.

Il s'était marié à Hennebont le 08/11/1847 avec Jeanne Eudoxie Verguet.

Promu chef d'escadron en 1863, Il fut commandant des 2 Compagnies d'ouvriers Indigènes du Génie de la Guadeloupe et de la Martinique.

En mars 1865 « devenu commandant supérieur de Vera Cruz, le chef d'escadron Maréchal, opérait en effet du côté de Tlaliscoyan, lorsque la nouvelle de sa mort arriva tout à coup. Il avait été tué au passage d'une rivière (l'Atoyac) que les dissidents, au nombre de huit cents, lui avaient disputée. L'ennemi avait été repoussé, mais les nôtres avaient eu vingt morts et vingt blessés et étaient rentrés dans un triste état ».

Le « Père Hippolyte » cite cet évènement dans un discours prononcé à l'occasion des Fêtes Militaires à Pointe-à-Pitre le 01/11/1913 et paru dans le « Nouvelliste de la Guadeloupe » le 04/11/1913 :

« Vous marcherez aussi sur les traces glorieuses de nos créoles du Mexique où la Compagnie Indigène d'ouvriers du Génie de la Guadeloupe, commandée par le capitaine d'artillerie Maréchal tué bravement à la tête de des hommes dans le défilé de Ladja, formé aux trois quarts de nègres et mulâtres engagés volontaire au bruit du canon, pour la défense de la France au Mexique »

Son décès est aussi retranscrit sur les registres de Poissy le 18/04/1865 – Acte n° 45 :

« Chef d'escadron d'artillerie de la Marine, commandant supérieur du Cercle de Vera-Cruz. Décédé le 02/03/1865 au combat de Callejon de la Laja près de Tlaliscoya par suite de 3 coups de feu à la hanche droite, à la poitrine et à la jambe gauche ».

MAXIMILIEN et CHARLOTTE

Arrivée de Maximilien et Charlotte au Mexique le 28 mai 1864 par le port de Veracruz.

Ferdinand Maximilien de Habsbourg-Lorraine, né le 6 juillet 1832 à Vienne et mort fusillé le 19 juin 1867 au Cerro de las Campanas à Santiago de Querétaro (Mexique), est un archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême, devenu empereur du Mexique sous le nom de Maximilien Ier en 1864. Frère cadet de l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier, il épouse en 1857 la princesse Charlotte de Belgique. Née en Belgique le 07/06/1840, elle y décèdera le 19/01/1927.

En 1861 Napoléon, décide de faire du Mexique un état impérialiste afin de contrarier les intentions des Etats-Unis. Français, Britanniques et Espagnols combattent sur le terrain jusqu'à avril 1862.

Ne voyant pas d'issue à cette guerre espagnols et britanniques se retirent mais les Français persistent.

Napoléon « offre » le trône du Mexique à Maximilien en octobre 1863 et ce n'est que le 10 avril 1864 que Maximilien accepte et est nommé Empereur du Mexique, pays où il débarquera avec son épouse le 28 mai 1864 au port de Veracruz.

Maximilien n'arrive pas, malgré l'aide de l'armée française restée sur place, à gérer correctement son empire.

En 1866, les Américains soutiennent ouvertement la politique de Juarez, opposant de Maximilien, en leur envoyant des armes. Face à une éventuelle invasion des Etats-Unis, et préoccupé par une éventuelle guerre avec les Prusse, Napoléon rapatrie une partie de ses troupes.

Le 09/07 1866, l'impératrice Charlotte se rend en France afin de plaider la cause de son époux auprès de Napoléon III. Gravement déprimée par le refus de ce dernier, elle n'aura pas l'occasion de retourner au Mexique.

Le 12 mars 1867, l'armée française, menée par le général Bazaine quitte définitivement le Mexique.

Le 15 mai 1867, Maximilien, pressé par l'ennemi, refuse de quitter le Mexique malgré les conseils de son général Mejia qui lui offrait une dernière possibilité de s'enfuir. Ce dernier choisira volontairement de rester aux cotés de Maximilien ainsi que Miramon. Ils sont capturés par Juarez et le 13 juin 1867 et jugés par une cour martiale.

Le 19 juin 1867, avec ses deux généraux, Miramón et Mejia, Maximilien est fusillé.

Charlotte, survivra 60 ans au décès de Maximilien, en s'éteignant le 19/01/1927 à Meise en Belgique.

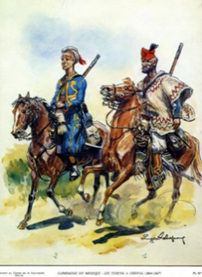

Les TURCOS et les ZOUAVES

Faisant partie intégrante de l'armée française, ils furent surnommés "Turcos" ou encore "Spahis" (pour le corps de cavaliers étrangers).

Dans de la revue « Diaspora en France » sous le titre Le temps des « turcos » (1841-1913) :

« Dès 1830 et la conquête de l'Algérie, les unités d'infanterie de zouaves sont créées au sein de l'armée d'Afrique. Le recrutement est alors mixte et les soldes identiques pour les « indigènes » et les Français. L'ordonnance du 7 décembre 1841 crée en Algérie trois bataillons de tirailleurs indigènes, au sein desquels sont incorporés les soldats algériens. Ces bataillons de tirailleurs sont ensuite engagés lors de différentes campagnes du second Empire et se rendent populaires en Crimée (où ils gagnent leur surnom de « Turcos »), en Italie (un hommage leur est rendu en France en 1859 au camp Saint-Maur) ou au Mexique (qui leur permettra d'intégrer la Garde impériale en 1863).»

En 1863, Napoléon III rend hommage aux tirailleurs algériens engagés dans l'expédition mexicaine (1862-1867) et décide de les incorporer au sein de la Garde impériale aux côtés des zouaves. Ils montent alors la garde au Palais des Tuileries ou au Louvre, distrayant les visiteurs de la capitale par leur uniforme éclatant. L'année 1863 marque un tournant majeur qu'avaient préfiguré les défilés de 1859 faisant de ces combattants d'Afrique du Nord partie intégrante de l'armée française».

LORENCEZ

Charles Ferdinand Latrille, comte de Lorencez né le 23 mai 1814 à Paris et mort le 16 juillet 1892 au château de Laàs, fils de Guillaume Latrille de Lorencez et de Caroline Nicolette

Officier de la légion d'honneur.

Marié avec Euphémie Caroline Marie Nicolasse LLORET

En janvier 1862, il fut envoyé au Mexique avec des renforts. Parti le 17 décembre 1861 à bord du Forfait, il débarqua dans la baie de Veracruz le 5 mars, fut promu général de division le 20 et placé à la tête du corps expéditionnaire.

Il participe à la bataille de Las Cumbres en avril, à une bataille devant Puebla en mai 1862 et se rend le 20 mai à Orizaba qu'il fortifie mais son contingent étant affaibli par la fièvre jaune, il demande du renfort. Napoléon III envoie une nouvelle armée et le nomme second du général Forey. De là, Lorencez demande son rappel et quitte Vera-Cruz le 17/12/1862.

De retour en France, il participe à la guerre France-Allemagne de 1870 et est rayé du service actif en 1872. Retraité le 23/05/1879 (bulletin des lois 1096 décret 12720).

Il décède au château de Laàs - château datant du XVIIe siècle, dans les Pyrénées-Atlantiques.

FOREY (Forest)

Élie-Frédéric Forey. Né à Paris le 10 janvier 1804 et mort dans la même ville le 20 juin 1872 est un militaire français.En 1862, il est choisi pour remplacer Lorencez à la tête du corps expéditionnaire au Mexique. Il y montre ses limites : s'il prend Puebla, c'est bien grâce à l'action de son adjoint Bazaine.

Après avoir été nommé maréchal, il est rappelé en France en juillet 1863 et doit remettre son commandement à Bazaine. Il ne cède son poste à son subordonné qu'en septembre 1863.

Il est nommé grand chevalier de l'ordre mexicain de Guadalupe.26/02/1864

Rentré en France, le maréchal Forey commande le 2e corps d'armée à Lille en 1863.

BAZAINE

François Achille Bazaine, né à Versailles le 13 février 1811 et mort à Madrid le 23 septembre 1888, est un militaire français.

En Crimée en 1854-1855 ; il y est nommé général, commandant la brigade étrangère ; Bazaine est ensuite désigné pour faire partie de l'Expédition du Mexique.

Commandant la 1re division d'infanterie du corps expéditionnaire au Mexique le 1er juillet 1862, son action est décisive lors de la prise de Puebla en 1863. Comme conséquence, il est cité puis est nommé à la tête du corps expéditionnaire en remplacement de Forey. Il reçoit encore une citation à la bataille de San Lorenzo et les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur, le 2 juillet 1863. Il est élevé à la dignité de maréchal de France et de sénateur du Second Empire par décret impérial du 5 septembre 1864. Il commande en personne le siège d'Oaxaca en février 1865, à la suite de quoi, l'empereur le complimente et le décore de la médaille militaire, le 28 avril 1865.

Il est accusé de faire durer l'expédition contre la volonté de Napoléon III ce qui provoque son rapatriement. Le 5 février 1867, Bazaine accompagne 26000 Français vers Orizaba et la côte, où il s'embarqua en dernier le 12/03/1867, après avoir fait sauter toutes ses munitions.

Il se marie, en 1865 dans la chapelle du palais impérial de Mexico, avec Maria Josefa, âgée de 17 ans. Ils auront quatre enfants : Maximilien, qui meurt à Paris en 1869 ; François-Achille, dit Paco ; Eugénie, née en 1869 à Paris, qui a pour parrain et marraine Napoléon III et l'impératrice ; Alfonse, né en 1871.

Il commande en chef en Lorraine en 1870 ; bloqué dans Metz, il capitule devant les Prussiens ; condamné à mort en 1873, sa condamnation est commuée en peine de vingt ans de détention ; il s'évade et gagne Madrid ; Il meurt à Madrid en 1888.

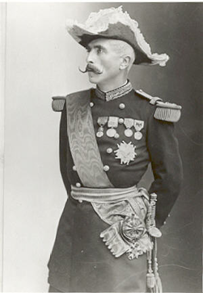

DELSAUX Louis Adolphe

Né le 17/06/1824 à Maubeuge. Il entre dans l'Artillerie de Marine le 1er octobre 1842, sous-Lieutenant le 1er février 1845, Lieutenant en second le 1er février 1847, en premier le 7 juillet 1852, Capitaine en second le 7 juillet 1852, en premier le 26 janvier 1856 ; Chevalier de la Légion d'Honneur. Au 1er janvier 1860, en service à la Guadeloupe, Aide de camp du Gouverneur Charles FRÉBAULT, Colonel d'Artillerie de Marine. - (Annuaire de la Marine 1860)

Décédé le 07/08/1865 à l'hôpital maritime de Port-Louis, près de Lorient, il est inhumé à Maubeuge, célibataire (acte 139)

Dans « Expédition du Mexique, 1861-1867 : récit politique & militaire » par G. Niox – page 189 :

« Le commandant Delsaux, de l'artillerie de marine, avait été enlevé le 13 juin [1862] par les avant-postes de l'ennemi ; il fut remis en liberté sur parole par le général Zaragoza, puis échangé contre un des officiers faits prisonniers à la Barl rartca-Seca ». [Il s'agit de la bataille de Barranca Seca qui a eu lieu le 18/05/1862].»

Un avis de décès paru dans « le Monde Illustré » du 19/08/1865 n° 436 nous apprend les circonstances de son décès à l'âge de 41 ans :

« (...) un accident arrivé à Gavres (près Lorient). Dans une expérience d'artillerie, une gargousse remplie de poudre avait fait explosion et blessé grièvement plusieurs officiers, parmi lesquels le général Frébault, directeur d'artillerie au ministère de la marine et le lieutenant-colonel Delsaux (...) lorsque le tétanos se déclara chez le colonel Delsaux et le ravit, après quelques jours de cruelles souffrances (...)Le général Frébault, moins grièvement atteint et à peine guéri de ses blessures, a voulu assister, à Lorient, à la cérémonie funèbre du colonel Delsaux dont le corps a ensuite été transporté à Maubeuge, dans la sépulture de sa famille (...) »

- (Photo tirée du Monde Illustré du 19/08/1865 n° 436)

Lieux

Ilet à Cochons

Îlet à Cosson est l'ancien nom de l'Îlet à Cochons qui défendait l'entrée de la rade de Pointe-à-Pitre. Un lazaret y est installé en 1810 par les Anglais.

Entre 1865 et 1870 est installée une batterie d'artillerie dont subsiste le réduit, un corps de garde crénelé. Une batterie de 12 canons assurait la défense de Pointe à Pitre.

- Photo : Journal France-Antilles

Oaxaca

Actuellement Oaxaca de Juarez, capitale de l'état mexicain Oaxaca, située dans la vallée de la Sierra Madre del Sur

Le 9 février 1865 :

Les 1er et 2e bataillons du Régiment Étranger, sous les ordres du nouveau commandant en chef, le général Bazaine, participent au siège de la forteresse d'Oaxaca ; après deux mois de durs combats, lorsque le Régiment s'élance à l'assaut du Dominante, position clé de la défense mexicaine, les volontaires des deux bataillons sont si nombreux que le colonel est obligé de les trier lui-même pour désigner les participants ; mais le général Porfirio Diaz refuse le combat et la ville capitule.

- Texte et image : extrait de « l'aventure mexicaine et la gloire de Camarone » sur site legionetrangere.fr

Téjéria

Gare située à une dizaine de km de Vera-Cruz sur la route qui conduit à Puebla

Au petit matin du 24 septembre 1862, un peu moins d'un millier de mexicains, troupes régulières et guérilleros confondus aux ordres du commandant général de MILAN, s'abattent sur un peu moins de 130 volontaires antillais, guadeloupéens et martiniquais préposés à la défense de la gare ferroviaire de TEJERIA… Trois heures plus tard, selon le récit français de la bataille, la déroute mexicaine est complète. Bilan des affrontements ? Plus de 30 morts côté mexicain, 7 tués (dont 2 guadeloupéens) et 13 blessés (dont 10 guadeloupéens) côté antillais.

Puebla

Le général Bazaine attaque le fort de San-Xavier lors du siège de Puebla le 29 mars 1863. Suite à une forte résistance des Mexicains la ville est assiégée par les troupes françaises jusqu'au 17 mai 1863, date à laquelle les Mexicains livrent la ville.

- 5 mai 1862 - Bataille de Puebla (sur Hérodote.net)