Trois-Rivières

Histoire et Géographie

Trois-Rivières doit son nom à la traversée de trois cours d'eau sur ses terres : la rivière du Trou aux Chiens, la rivière du Petit Carbet (ou de la Coulisse) et la rivière Grande Anse.

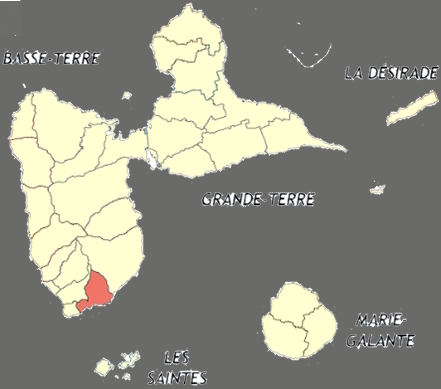

Située au pied du massif de la Madelaine elle partage ses frontières avec Capesterre Belle-Eau à l'Est, Vieux-Fort à L'Ouest et Gourbeyre au Nord-Ouest. Au Sud, elle s'ouvre sur le Canal des Saintes avec Terre de Haut et Terre de Bas en toile de fond. Ces frontières déjà présentes en 1699 sont les mêmes que celles d'aujourd'hui.

Le parc archéologique de Trois-Rivières possède 80% des dessins précolombiens connus à la Guadeloupe et dans les Petites Antilles, ce qui témoigne de l'existence à Trois Rivières d'un grand pôle d'Amérindiens. De nombreux pétroglyphes découverts dans le secteur Bord de Mer démontrent que les Arawak en avaient fait leur domaine.

Après la découverte des Antilles (ou Isles d'Amérique) par Christophe COLOMB en novembre 1493, les Français, dirigés par Pierre BELAIN d'ESNAMBUC s'établissent dès 1626 sur l'île de Saint-Christophe. Le 28 juin 1635, Jean du PLESSIS d'OSSONVILLE et Charles LENARD de l'OLIVE , de la Compagnie des Isles d'Amérique, prennent possession de la Guadeloupe au nom du roi Louis XIII. Charles de L'Olive, ayant commencé l'extermination de la population indigène, s'installe aux alentours de Vieux-Fort avec 4 religieux et 150 travailleurs engagés pour 3 ans et quelques familles.

L'histoire de Trois-Rivières, en tant que paroisse, débute en 1640 quand une chapelle (qui deviendra plus tard Notre Dame de l'Assomption) est installée. Au vu de ses reliefs qui constituent une barrière contre les invasions de l'ennemi, de ses sols riches et de l'abondance des eaux, on y cultive du café, du tabac, du cacao, de l'indigo, le manioc et la canne à sucre. En 1654 des colons hollandais, chassés du Brésil, sont tolérés car ils savent comment distiller et rendre le sucre blanc.

Toutefois exploiter ces richesses demande de plus en plus de main d'œuvre. Trois-Rivières, ainsi, a vu passer son lot de travailleurs forcés ; y subsistent encore de nombreuses ruines de batteries et sucreries, de distilleries et de cachots d'esclaves.

Après l'abolition de l'esclavage en 1848, l'agriculture dominante reste celle de la vanille, du café et du cacao. A partir de 1870 on commence à y cultiver la banane (présente dans les Antilles depuis le 16ème siècle) qui prend son essor après la 1ère Guerre Mondiale. De nos jours, cette filière a toujours une place importante dans l'économie de la commune.

D'après un recensement de 1772, la population de Trois-Rivières s'élevait à 417 blancs, 12 libres de couleur, et 1943 esclaves . Selon l'INSEE on y dénombre 8755 habitants en 2010 et 7625 en 2021.

- Le massif de la Madelaine forme un ensemble de 3 volcans : dont le piton L'Herminier (973 m) – situé au Sud de l'île de Basse-Terre en Guadeloupe. Il est localisé sur le territoire de la commune de Trois-Rivières.

- Les travaux du géographe David Watts montrent que les trois groupes majeurs d'Amérindiens qui peuplèrent les Caraïbes avant 1492 étaient les Ciboneys, les Arawak et les Caraïbes. — (Malcolm Ferdinand, L'Écologie décoloniale, 2019, page 72)

- Raymond BRETON (°1609/+1679). En 1635 il participe à l'expédition en Guadeloupe avec 3 autres religieux dominicains et reste sur l'île pendant 5 ans.

Les Roches Gravées

Datées de 300 à 800 après JC, elles attestent de la présence des Arawak particulièrement à Trois-Rivières.

Vers 1640, le prêtre dominicain Raymond BRETON signale déjà l'existence de roches gravées à l'embouchure de la rivière du Carbet (actuellement de La Coulisse). Toutefois, il n'y a pas eu plus d'intérêt que cela pour ces vestiges et ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les premières recherches archéologiques sont lancées.

Un album de photos est envoyé pour l'exposition universelle de 1867 sous le titre : "Album des principaux outils, amulettes et autres objets d'origine Caraïbe, faisant partie d'une collection ethnographique recueillie à la Guadeloupe par le docteur P. Lherminier et Math. Guesde, envoyée par le Comité d'Exposition de la Pointe à Pitre à l'Exposition Universelle de 1867".

En 1885, Otis Tufton MASON s'intéresse aux pétroglyphes et fait un rapport pour l'institution de recherche scientifique américaine Smithsonian.

Les premières fouilles françaises ont commencé seulement en 1949 sous le patronage du Musée de l'Homme. Actuellement, 14 sites sont répertoriés : à Trois-Rivières (11 sites, 173 roches, 590 gravures), Capesterre Belle-Eau (2 sites, 10 roches, 40 gravures), à la limite de Baillif et de Vieux-Habitants (1 site, 19 roches, 147 gravures).

Depuis 1981, le Conseil Général gère le Parc Archéologique des Roches Gravées à Trois-Rivières qui permet aux visiteurs d'admirer une vingtaine de roches avec plus de 200 gravures sur 1 hectare.

D'autres vestiges, comme une poterie datant de 300 à 400 ans avant Jésus Christ, des grottes avec des traces humaines, sont retrouvés sur tout le territoire de Trois-Rivières, notamment le long des rivières, dans les secteurs du Carbet, de Gagneron et de la Coulisse.

- Article de Hamy E.-T. – "Roches gravées de la Guadeloupe". - paru dans le Journal de la Société des Américanistes. Tome 4 n°1, 1902. pp. 82-97. (Collection Persée)

- Otis Tufton MASON, ethnologue américain (°1838/+1908).

Habitations et Lieux-dits

Poterie Grande Anse

Anciens propriétaires : Germain COQUILLE (1735/1783) - Pierre FIDELIN (1785/1821) – J-Baptiste MOESSE (1821-) - Famille BUTEL (XXe/)

Activités : Poterie – Sucrerie – Distillerie - Adresse : Section Grande Anse

En 1787, il y a environ 33 poteries sur l'ensemble de la Guadeloupe. Aujourd'hui, seules quatre d'entre elles subsistent : deux aux Saintes, à Terre-de-Bas (Anse à Dos et Grande Baie Fidelin) et deux à Trois-Rivières (Grande Anse et route de Vieux-Fort).

La poterie de Grande Anse [1] fut créée sur des terres de l'habitation Marre, après 1735, par Germain COQUILLE, époux de A.-C. MARRE. Après son décès en 1756, sa veuve continue son activité avec ses treize enfants et la propriété cesse d'appartenir à cette famille en 1783.

En 1785, elle est rachetée par Jean-Pierre FIDELIN et son fils Jean Gabriel.

En 1821, Jean Baptiste MOESSE acquiert cette poterie avec 50 carrés de terre et en fait une sucrerie[2]. Cette parcelle sera revendue en 1851 à Sophie Abigaël CUTLER, veuve PLUVIERS . En 1856, l'habitation sucrerie dite Grande Anse sur 52 hectares de terre est composée[3] de :

- Un corps de bâtiment (bon état) couvert contenant le moulin à sucre (mu par l'eau de la rivière Grande Anse) avec appareil à cuire le sucre, chaudières, citerne, bacs, fourneaux.

- Plantation de cannes, savanes, jardins des cultivateurs, friches, bois, etc...

- Divers outils.

- 4 mulets en bon état.

- 1 maison à peu près semblable, habitée par le sieur Février, maitre de seine.

- 1 maison bâtie sur la droite de la rivière, en bois et maçonnerie, nouvellement bâtie, habitée par le sieur Amé Pineau, gendre du sieur Moesse et sa famille.

- 2 cases à bagasses en bon état.

- Une case à farine avec accessoires, non couverte.

- 12 cases pour les cultivateurs (en bois et maçonnerie, mauvais état).

- Une maison principale en bois avec un coté en maçonnerie, logement du maitre.

- Un bâtiment (mauvais état) en maçonnerie formant magasin, cuisine, hôpital.

- Une rhumerie en maçonnerie avec chaudière, pots de raffinerie, appareil à distiller, fourneaux et appentis.

Après divers autres propriétaires, elle est vendue au XXème à la famille BUTEL qui lui donne le statut de plus grosse distillerie de Trois-Rivières.

Tampon sur poterie : FIDELIN Fils

(Services Régionaux de l'Archéologie)

- [1] Martijn van den Bel, « Trois-Rivières – Pointe de la Grande Anse» https://journals.openedition.org/adlfi/117505

- [2] Service Régional de l'Archéologie Guadeloupe (Ministère de la Culture) – Bilan scientifique 2006 à 2008 - pages 39/154

- [3] Gazette de la Guadeloupe 20/12/1855- n° 70 - page 5

Habitation Petit Carbet

Propriétaires : de MOYENCOURT / Activités : Sucrerie – distillerie - bananeraie

Dès 1665 elle est spécialisée dans la production de canne à sucre et située sur les hauteurs de Trois-Rivières dans la section aujourd'hui appelée "Louisville".

Elle appartenait à la famille de MOYENCOURT. Plusieurs des membres de cette maisonnée ne furent pas épargnés par le massacre perpétué le 20 avril 1793 à Trois-Rivières (voir paragraphe "Evènements marquants).

Au début du 20ème les propriétaires se reconvertissent et créent une distillerie de rhum puis une bananeraie.

De nos jours, il n'y a plus d'activité agricole mais, dans un cadre touristique, on peut encore voir les vestiges de l'ancienne habitation, une roue hydraulique à côté du canal creusé par le père Labat (avant 1724), un moulin en fonte à broyer la canne.

Habitation l'Ermitage

Propriétaires : Pierre MILLET (1664) - de BRAGELOGNE (-/1768) - Jean Jacques CARRA de la VILLARDE (1768/) – Guillaume Hercule DUQUERRY (/1812) _ Pierre TEXIER de LAVALADE (1812/1896) -JB Numa de la RONCIERE (1896/) – PETRELLUZZI (Epoux de Laurence de La Roncière – (1900/jusqu'à nos jours)

Activités : Caféière – Sucrerie – Bananeraie - Adresse : Section du Carbet

Fondée des 1664, c'est d'abord une exploitation vivrière nichée au bas de la Montagne Saint-Charles faisant face aux Iles des Saintes et au début du XVIIIe siècle, elle devient une caféière.

En 1768, avec une superficie d'une centaine d'hectares elle est nommée l'Ermitage. Après en avoir hérité, Guillaume DUQUERRY vend cette propriété à Pierre TEXIER de LAVALADE en décembre 1812.

L'habitation est transformée en sucrerie et se modernise après 1830 avec l'adjonction de la maison principale et des dépendances.

En 1896, elle devient la propriété de la famille COLLIN de la RONCIERE : après avoir produit du café puis des bananes en passant par de l'élevage de bétail qui perdurent jusqu'en 1940.

Selon la Plateforme du Patrimoine au Ministère de la Culture :

" Le domaine comprenant notamment la maison principale avec sa galerie, les dépendances (office, cuisine, buanderie, bureau), les annexes (ancienne maison-magasins-boucan à café et la case à charbon), les murs de la terrasse, le parc à fumier de l'ancienne écurie, le réseau hydraulique alimenté par la source Marthe, le bassin couvert, les jardins, allées pavées et arborées de palmiers royaux".

Vue partielle de la maison dans son environnement (Ministère de la Culture)

Habitation Belleville

Propriétaires : Jean Baptiste Louis THYRUS de PAUTRIZEL (1730-1862)

Activités : Sucrerie – Distillerie - Adresse : Section Bord de Mer

L'Habitation Belleville, l'une des premières sucreries de Guadeloupe, était une exploitation construite par la famille THYRUS de PAUTRIZEL. Après 1862 et plusieurs propriétaires, elle est transformée en rhumerie-distillerie et cette activité durera jusque dans les années 1950.

Elle est depuis, une propriété privée classée par le Ministère de la Culture depuis 2019 :

"Précision sur la protection de l'édifice : Les parties suivantes de l'habitation Belleville : l'habitation principale, les vestiges de la sucrerie avec ses annexes et l'ensemble du système hydraulique, comprenant le grand bassin de retenue avec sa digue, les bassins, l'aqueduc, le masse-canal avec son pilier et le ponceau"

Habitation Christophe

Propriétaires : CHRISTOPHE (avant 1796/après 1861)

Activités : Caféière - Adresse : Chemin Soldat - Section la Regrettée.

Recensée en tant qu'habitation en 1796 avec 8 cultivateurs[1] et en 1797, habitation caffeyère avec 5 cultivateurs. Seuls Christophe et ses 2 enfants (en plus des cultivateurs) sont présents sur ce dénombrement[2].

Jean Baptiste CHRISTOPHE continuera l'activité de son père et ses descendants sont, de nos jours, toujours propriétaires. Il n'y plus d'activités commerciales sur ces terres mais selon les souvenirs de mon père, recueillis en 2019, son grand-père, Joseph Dassius CHRISTOPHE, exploitait encore quelques carrés de café en 1946 et sa grand-mère Pauline vendait la vanille.

- [1] Parenthèse sur le terme "cultivateurs" en 1796 : En 1794, la Convention de la Révolution proclame une abolition générale qui ne sera appliquée dans les faits qu'en Guadeloupe et en Guyane. Les esclaves deviennent des cultivateurs "libres" mais restent sous patronat. Cette situation a pris fin avec Napoléon qui imposera le retour à l'esclavage en 1802.

- [2] Family Search - Guadeloupe : recensement 1797-1798 (Vue 634/723)

Habitation Bellemont

Propriétaires : POYEN – BOTREAU ROUSSEL (en 1772 – vers 1960)

Fondée vers 1664, sa vocation est tout d'abord sucrière. On ne dénombrera pas moins de 214 esclaves sur la propriété au début de la Révolution.

Elle cultivera plus tard du manioc, du maïs et de la banane.

Aujourd'hui répartie en plusieurs propriétés privées, il subsiste des vestiges d'un cachot datant du XVIIIe qui illustrent les conditions de vie des esclaves : une surface de 4 m2 en maçonnerie avec une banquette en pierre.

Chemin colonial

Créé en 1841, ce chemin passait sur les terres de l'habitation Lauriol, à Trois-Rivières, et assurait la liaison entre cette commune et le Vieux-Fort.

En 1886, elle devient "Route coloniale n°3" jusqu'à 1946 où elle est érigée en Route départementale n° 6. En 1975 elle est prolongée jusqu'à Basse-Terre et a pour vocation de servir d'axe d'évacuation en cas d'éruption de la Soufrière

Chemin Acomat

Pointe de l'Acomat - Une batterie en forme de "fer à cheval" présente de beaux parements et dallages en pierre sèche. Au XVIIIe siècle, des canons y défendaient les côtes guadeloupéennes contre l'insurrection anglaise.

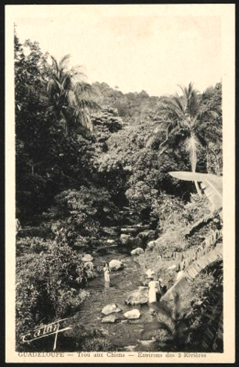

Section Trou aux Chiens

A la limite des frontières de Capesterre Belle-Eau.(Source image : https://earchives.archivesguadeloupe.fr)